AI時代に、ご自身のキャリアについて漠然とした不安を感じていませんか?

AIが進化するにつれて、自身の仕事やキャリアにおいてAIに代替されない独自の価値をどのように生み出していくべきか、悩んでいらっしゃるかもしれません。

AIの進化は目覚ましいものがありますが、その一方で「AIに代替されてしまうのではないか」という不安や、「創造性や問題解決能力をどのように磨けば良いか」という課題を抱えていませんでしょうか。

AI時代に、自分自身の市場価値を高めるために、具体的に何をするべきでしょうか?

AI時代において、あなた自身の市場価値を高める鍵となるのは、「AIでは代替できない、人間ならではの創造性、洞察力、共感力」を駆使して、「良い問い」を生み出す力です。

AIが「正解」を導き出す速度を増すほど、私たちは「正解」そのものよりも、「どうすればより良い答えにたどり着けるか」という「問い」を設計する能力の重要性を軽視しがちです。

しかし、この「問い」を設計する能力が、これからの時代、あなたの市場価値を大きく左右するのです。

このままでは、AIに代替される仕事に時間を奪われ、本来注力すべき価値創造の機会を失ってしまうでしょう。

しかし、ご安心ください。

AI時代にこそ、あなたの「問いを作り出す力」が、あなたのキャリアを輝かせる強力な武器となるのです。

AIに指示を出すだけでなく、AIを使いこなし、さらにその先へと進むための「問い」を主体的に作り出すことで、仕事の質も、そして自身の市場価値も大きく向上したのです。

AI時代において、企画・戦略立案、研究開発(R&D)、コンサルティング、クリエイティブ、教育・人材育成、医療・ヘルスケアといった様々な業種で、この「問いを作り出す力」が、顧客の課題を深掘りし、未来を切り拓く羅針盤となります。

もしあなたがAI時代に、創造性や問題解決能力をさらに磨き、ビジネスの最前線で活躍したいとお考えなら、今こそ「AI時代こそ「問いを作る」スキルを磨け!なぜ重要なのか、その理由と実践業種」の記事を最後までお読みください。

AI時代こそ「問いを作る」スキルを磨け!なぜ重要なのか、その理由と実践業種

AI時代に「問い」がなぜ重要視されるのか

AIが進化しても、人間ならではの価値、それは「問いを作り出す」力です。

AIは、大量のデータから「正解」を見つけ出すことは得意ですが、その「正解」へとたどり着くための「良い問い」を自ら生み出すことはまだ苦手としています。

AI時代においては、AIでは代替できない、あなたの創造性、洞察力、共感力といった能力が、これまで以上に重要になるのです。

AIに代替されない、人間ならではの能力とは何ですか?

それは、AIがまだ持ち合わせていない、あるいは苦手とする「問いを生み出す力」です。

AIが進化しても変わらない、人間の本質的な価値

AIが進化し、情報処理能力や問題解決能力が飛躍的に向上しても、人間が本来持っている価値は失われません。

むしろ、AIの進化は、人間がより創造的で、人間ならではの温かさや洞察力が求められる領域に集中する機会を与えてくれます。

AIが効率的に「答え」を導き出す時代だからこそ、その「答え」そのものよりも、「どうすればより良い答えにたどり着けるか」という「問い」を設計する能力が、あなたの市場価値を大きく左右するでしょう。

AIを使いこなす上で、どんなスキルが特に重要になりますか?

AI時代において、あなた自身の市場価値を高める鍵となるのは、「AIでは代替できない、人間ならではの創造性、洞察力、共感力」を駆使して、「良い問い」を生み出す力です。

「正解」ではなく「良い問い」が価値を生み出す時代

「正解」を導き出すAIの能力が向上するにつれて、ビジネスや社会で真に評価されるのは、「正解」そのものではなく、「正解」にたどり着くための「良い問い」を設計する能力になっていきます。

なぜなら、「良い問い」は、新たな視点やアイデアを生み出し、まだ見ぬ課題を発見し、人々を深い思考へと導くからです。

AI時代に活躍するためには、AIに指示を出すだけでなく、AIを使いこなし、さらにその先へと進むための「問い」を主体的に作り出すスキルが不可欠となります。

「良い問い」とは、具体的にどのようなものを指しますか?

「良い問い」とは、既成概念にとらわれず、物事の本質を突いたり、新しい視点を提供したりして、深い思考や行動を促す問いのことです。

創造性、洞察力、共感力でAIに差をつける

AIがデータ分析やパターン認識を得意とする一方、創造性、深い洞察力、そして他者の感情や状況を理解する共感力は、依然として人間の領域です。

これらの能力こそが、「AI時代における差別化要因」となり、既存の枠にとらわれない斬新なアイデアや、人々が本当に求めている解決策を見つけ出すための「問い」を生み出す源泉となります。

AIを単なるツールとしてではなく、あなたの人間的な強みを最大限に引き出すパートナーとして活用するために、「問いを作る」スキルを磨きましょう。

AI時代において、差別化を図るための具体的なアプローチはありますか?

AI時代に差別化を図るためには、AIにはまだ真似できない、あなたの「創造性、洞察力、共感力」を最大限に活用し、本質的な「問い」を生み出すことが鍵となります。

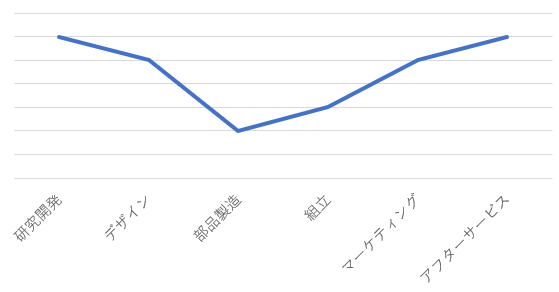

バリューチェーンのスマイルカーブで読み解く「問い」の役割

バリューチェーンのスマイルカーブという考え方を知ると、AI時代に人間が注力すべき領域がより明確になります。

スマイルカーブとは、製品やサービスが顧客に届くまでの各プロセス(バリューチェーン)において、付加価値が「川上」と「川下」に集中し、「中央」の製造部分の付加価値が相対的に低くなる傾向を指します。

AIは、この中央部分の定型的・反復的な作業の効率化に非常に長けています。

だからこそ、私たちはAIが苦手とする「川上」の領域、すなわち、新しい価値を生み出すための「問い」を発見し、それを深掘りしていくことに注力すべきなのです。

バリューチェーンのスマイルカーブとは、具体的にどのようなものですか?

バリューチェーンのスマイルカーブとは、製品やサービスが顧客に提供されるまでの一連のプロセスにおいて、研究開発やマーケティングといった「川上」、そして販売やサービスといった「川下」の付加価値が高く、製造といった「中央」の付加価値が低いという傾向を図示するものです。

AIが担う「製造」部分と人間が担う「R&D」・「マーケティング」

AIの強みは、製造業における生産ラインの自動化や、プログラミングにおけるコード生成、ルーチンワークの自動化など、バリューチェーンの中央部分、すなわち「製造」や「実行」に該当する領域にあります。

これらの工程は、データに基づいた論理的な処理や、効率化が重視されるため、AIが得意とするところです。

一方で、人間は、これからの時代、AIに「何を」作らせるか、「どのように」市場に届けるかを決定する「R&D(研究開発)」や「マーケティング」といった、創造性や戦略性が求められる「川上」の領域で、より本質的な価値を発揮していくことが期待されています。

AIに任せられる業務と、人間が注力すべき業務はどのように区別されますか?

AIは、データに基づいて効率的に実行する「製造」や「中央」の業務を得意としますが、人間は、未来の価値を創造する「R&D」や「マーケティング」といった「川上」の業務に注力することが、AI時代における強みとなります。

顧客体験を起点に、価値を生み出す「問い」の発見

AI時代における「問い」作りは、単なる分析から一歩進み、「顧客体験」を深く理解し、そこから生まれる「潜在的なニーズ」や「隠れた課題」に光を当てることから始まります。

顧客が何を求めているのか、どのような体験をすれば満足するのか、という視点に立つことで、AIもまだ捉えきれていない、人間らしい「問い」を発見できます。

顧客との対話や、現場での観察などを通じて、表層的な問題だけでなく、その背景にある本質的な課題を見つけ出し、それを解決するための「問い」を設計することが、新しい価値創造の出発点となります。

顧客体験を起点に、AI時代で価値を生み出すための「問い」は、どのように見つけられますか?

顧客体験を起点に価値を生み出す「問い」は、顧客の潜在的なニーズや隠れた課題を深く理解することから発見されます。

曖昧さや未知への挑戦が「問い」の源泉

「問い」は、明確な答えが存在しない、曖昧さや未知の世界から生まれます。

AIは、過去のデータや確立されたパターンに基づいて「正解」を導き出すことは得意ですが、まだ定義されていない問題や、未来の可能性を探求するような「未知」の領域に対する「問い」を生み出すことは、人間ならではの感性や好奇心に委ねられています。

変化が激しく、予測困難なAI時代だからこそ、現状に満足せず、常に「なぜ?」と問い続ける探求心、そして「もっと良くできるのではないか?」という挑戦する姿勢が、未来を切り拓く「良い問い」を生み出す源泉となるでしょう。

「問い」を生み出す上で、どのような心構えが重要になりますか?

AI時代に「良い問い」を生み出すには、未知の領域への好奇心と、現状に挑戦する探求心が不可欠です。

AI時代に「問いを作り出す」プロフェッショナルたち

AIが進化する現代において、「問いを作り出す」能力は、様々な職種で必要不可欠なスキルとなっています。

顧客の課題を深掘りし、未来を切り拓く「問い」を設計するプロフェッショナルは、AI時代にこそ、その真価を発揮するでしょう。

具体的には、企画・戦略立案、研究開発(R&D)、コンサルティング、クリエイティブ、教育・人材育成、そして医療・ヘルスケアといった分野で、この力が大いに活かされています。

それぞれの分野で、どのように「問い」が活用されているのかを見ていきましょう。

AI時代に「問いを作る」スキルは、具体的にどのような職種で活かせますか?

AI時代に「問いを作る」スキルは、企画・戦略立案、研究開発(R&D)、コンサルティング、クリエイティブ、教育・人材育成、医療・ヘルスケアなど、多岐にわたる業種で活かされます。

企画・戦略立案:未来への羅針盤となる「問い」の設計

企画・戦略立案の職務では、AIによるデータ分析結果を踏まえつつ、「この市場で、今後どのようなニーズが生まれるか?」「競合他社との差別化をどう図るか?」といった、未来の方向性を示す「問い」を設計することが求められます。

これらの「問い」は、事業の羅針盤となり、AIに的確な指示を与え、組織全体を正しい方向へ導くための基盤となります。

AIに「どのように」実行させるかを指示する前に、「何を」目指すのか、その根源となる「問い」を定義することが、戦略立案の核心です。

企画・戦略立案において、AI時代に求められる「問い」の具体例を教えてください。

企画・戦略立案におけるAI時代に求められる「問い」は、「この市場で、今後どのようなニーズが生まれるか?」や「競合他社との差別化をどう図るか?」など、未来の事業方向性を示すものです。

研究開発(R&D):未踏の領域を切り拓く「問い」の探求

研究開発(R&D)の現場では、まだ誰も解決策を見出せていない科学技術の課題や、社会が直面する複雑な問題に対し、「この未解明な現象をどう解明するか?」「この社会課題を根本から解決するには、どのようなアプローチが可能か?」といった、探求心を刺激する「問い」を生み出すことが、イノベーションの源泉となります。

AIは膨大な文献調査やシミュレーションを支援できますが、その探求の起点となる「仮説」や「問い」そのものは、研究者の深い知的好奇心から生まれるのです。

研究開発(R&D)において、AI時代に不可欠な「問い」とはどのようなものでしょうか?

研究開発(R&D)においてAI時代に不可欠な「問い」は、「この未解決な現象をどう解明するか?」や「この社会課題を根本から解決するには、どのようなアプローチが可能か?」といった、イノベーションの源泉となるものです。

コンサルティング:クライアントすら気づかない本質への「問い」

コンサルタントは、企業の抱える漠然とした経営課題に対して、クライアント自身も明確に認識していない「なぜこの問題が起きているのか?」「表面化している課題の根源には何があるのか?」といった、本質を突く「問い」を投げかけます。

AIがデータ分析で示唆を与えることはあっても、その分析結果からさらに一歩踏み込み、ビジネスの本質に迫る「問い」を生成し、クライアントの意識改革を促すのは、コンサルタントの専門性です。

コンサルティングにおいて、AI時代にクライアントの本質を引き出す「問い」はどのように作られますか?

コンサルティングにおいて、AI時代にクライアントの本質を引き出す「問い」は、「なぜこの問題が起きているのか?」や「表面化している課題の根源には何があるのか?」といった、本質を突くものです。

クリエイティブ:感性を刺激し、心を動かす「問い」の創出

デザイン、アート、エンターテイメントといったクリエイティブ分野では、「人々に感動を与えるには、どのような表現が響くか?」「このメッセージを伝えるための、最も効果的な方法は何か?」といった、感性や感情に訴えかける「問い」が、独創的な作品を生み出す原動力となります。

AIによる画像生成や音楽制作も可能になりましたが、人間の感情の機微や文化的な文脈を理解し、人々の心を動かす「問い」を設計する能力は、クリエイターならではの強みです。

クリエイティブ分野でAI時代に求められる、「心を動かす問い」とはどのようなものですか?

クリエイティブ分野でAI時代に求められる「心を動かす問い」は、「人々に感動を与えるには、どのような表現が響くか?」や「このメッセージを伝えるための、最も効果的な方法は何か?」など、感性や感情に訴えかけるものです。

教育・人材育成:次世代の可能性を引き出す「問い」の設計

教育や人材育成の現場では、「学習者の潜在能力を最大限に引き出すには、どのような関わり方が有効か?」「未来社会で活躍するために、学生に必要なスキルは何だろうか?」といった、教育の本質に関わる「問い」が、より効果的な学習プログラムや指導方法の開発につながります。

AIによる個別学習支援が進む中で、教員やトレーナーは、学習者の内発的な動機付けを促し、探求心を刺激する「問い」を投げかけることで、一人ひとりの可能性を最大限に引き出す役割を担います。

教育・人材育成において、AI時代に次世代の可能性を引き出す「問い」は、どのように設計されますか?

教育・人材育成において、AI時代に次世代の可能性を引き出す「問い」は、「学習者の潜在能力を最大限に引き出すには、どのような関わり方が有効か?」や「未来社会で活躍するために、学生に必要なスキルは何だろうか?」など、教育の本質に関わるものです。

医療・ヘルスケア:生命と健康を支える深い「問い」の追求

医療・ヘルスケア分野では、「未病の状態を早期に発見するには?」「患者さんのQOL(生活の質)を向上させるために、どのようなアプローチが考えられるか?」といった、生命や健康に関わる非常に深い「問い」への探求が、より良い医療サービスや予防策の開発につながります。

AIは、診断支援やデータ解析で医療従事者をサポートしますが、患者さんの声に耳を傾け、その人らしい「より良く生きる」ための最善の道筋を探る「問い」を立てることは、医療従事者の人間的な温かさと専門知識の融合から生まれるものです。

医療・ヘルスケア分野で、AI時代に生命と健康を支える「深い問い」を追求するために、どのようなことが重要ですか?

医療・ヘルスケア分野でAI時代に生命と健康を支える「深い問い」を追求するには、患者さんの声に耳を傾け、その人らしい「より良く生きる」ための最善の道筋を探る「問い」を立てることが重要です。

よくある質問(FAQ)

- QAI時代に「問いを作る」スキルとは、具体的にどのようなものでしょうか?

- A

AI時代に「問いを作る」スキルとは、AIが苦手とする「問いを創造する力」のことです。

AIはデータから「正解」を見つけるのは得意ですが、「良い問い」を自ら生み出すのはまだ苦手としています。

そのため、AI時代には、人間ならではの創造性、洞察力、共感力を駆使して、「良い問い」を生み出すことが、あなたの市場価値を高める鍵となります。

- QAI時代に「良い問い」を立てることが、なぜ重要なのでしょうか?

- A

AIが進化し、情報処理能力や問題解決能力が飛躍的に向上しても、人間が本来持っている価値は失われません。

むしろ、AIの進化は、人間がより創造的で、人間ならではの温かさや洞察力が求められる領域に集中する機会を与えてくれます。

AIが効率的に「答え」を導き出す時代だからこそ、その「答え」そのものよりも、「どうすればより良い答えにたどり着けるか」という「問い」を設計する能力が、あなたの市場価値を大きく左右するからです。

- Qバリューチェーンのスマイルカーブと「問い」の関連性について教えてください。

- A

バリューチェーンのスマイルカーブという考え方では、製品やサービスが顧客に届くまでの各プロセスにおいて、付加価値が「川上」と「川下」に集中し、「中央」の製造部分の付加価値が相対的に低くなる傾向があります。

AIは、この中央部分の定型的・反復的な作業の効率化に非常に長けています。

そのため、私たちはAIが苦手とする「川上」の領域、すなわち、新しい価値を生み出すための「問い」を発見し、それを深掘りしていくことに注力すべきです。

- QAI時代に、人間が注力すべき業務とAIに任せられる業務は、どのように区別されますか?

- A

AIは、データに基づいて効率的に実行する「製造」や「中央」の業務を得意とします。

例えば、生産ラインの自動化やルーチンワークの自動化などが挙げられます。

一方、人間は、未来の価値を創造する「R&D」や「マーケティング」といった「川上」の業務に注力することが、AI時代における強みとなります。

具体的には、新しいアイデアを生み出すための「問い」を設計したり、顧客体験を起点とした価値創造などがこれに当たります。

- QAI時代に「問いを作り出す」スキルは、具体的にどのような職種で活かせますか?

- A

AI時代に「問いを作り出す」スキルは、企画・戦略立案、研究開発(R&D)、コンサルティング、クリエイティブ、教育・人材育成、医療・ヘルスケアなど、多岐にわたる業種で活かされます。

それぞれの分野で、AIによるデータ分析結果を踏まえつつ、未来の方向性を示す「問い」を設計したり、未解決な課題に対して探求心を刺激する「問い」を生み出したりするなど、その能力が求められています。

- Q「良い問い」とは、具体的にどのようなものを指しますか?

- A

「良い問い」とは、既成概念にとらわれず、物事の本質を突いたり、新しい視点を提供したりして、深い思考や行動を促す問いのことです。

例えば、企画・戦略立案の場面では「この市場で、今後どのようなニーズが生まれるか?」、研究開発では「この未解決な現象をどう解明するか?」といった問いが挙げられます。

これらの問いは、AIもまだ捉えきれていない、人間らしい視点や発見をもたらします。

まとめ

AI時代において、AIに代替されない独自の価値を生み出すためには、「問いを作り出す力」が不可欠です。

AIが「正解」を導き出す速度を増すほど、私たちは「どうすればより良い答えにたどり着けるか」という「問い」を設計する能力の重要性を軽視しがちですが、この能力こそがあなたの市場価値を大きく左右します。

- AI時代に人間が持つべき価値は、AIが苦手とする「問いを生み出す力」です。

- バリューチェーンのスマイルカーブにおいて、AIは中央の「製造」部分を得意とし、人間は「川上」のR&Dやマーケティング、すなわち「問い」の設計に注力すべきです。

- 企画・戦略立案、研究開発、コンサルティング、クリエイティブ、教育、医療など、多くの職種で「問いを作り出す力」が求められます。

AI時代においても、あなたのキャリアを輝かせるために、ぜひ「問いを作り出す」スキルを磨き、未来を切り拓く羅針盤となる「問い」を設計していきましょう。